大家さんに興味を持ってくると、それに関連した資格なんかも気になったりしませんか。僕は以前『【サラリーマン必見!】副業歴10年の僕がオススメする初心者でも出来る副業はコレ。』の記事の中で「大家業を始めるのに資格は必要ない」と言いました。ただ取れるなら取っておきたい!

不動産や建築業界には数多くの資格が存在します。宅地建物取引士(通称宅建)や不動産鑑定士などは有名で、不動産に関するの法律や制度のプロとして、大家が取得しておいて損な事はありません。ただどちらも難関資格と言われており、頭の悪い僕には合格できる自信はありません。では他に大家業に役立つ資格は無いか?例えば、実務経験が必要なく、誰でもチャレンジすることが出来て、合格率も低くない。そして何よりもDIYで使える様な資格は無いか…ありました!その名も『第二種電気工事士』です。

「いやいや、電気の勉強なんて難しそうやし、電気工事も感電しそうで危ないやん!」と思われたそこのあなた。

確かに僕も、電気の知識なんてプラスからマイナスに流れるぐらいしか知りませんでした。それに『【DIY好きは要注意!】素人が手を出してはいけないリフォームの領域4選。』で、危険なので電気工事には手を出してはいけないとお伝えしましたが、それは『無資格』の場合です。資格が無くて出来ないなら勉強して電気工事士になってしまえばいいのです。

ということで、今回のページは、プチ大家歴10年になる僕が実体験で得た気づきを基に、大家を始めてから取得した第二種電気工事士の資格を紹介する内容となっています。メリットと失敗例なども投稿していますので、一人の個人大家の体験談を、娯楽として楽しんで読んで頂けたら幸いです。

ではまず、僕が第二種電気工事士を取得したきっかけをご紹介します。

第二種電気工事士を取ろうと思った事例

僕は大家になった当初は電気工事士の資格を持っていませんでしたので、コンセントや照明器具の増設、外壁照明の取り換えなど全てプロに依頼してきました。ある日、差し込み口が欠けているコンセントを発見したので、毎度の如く町の電気屋さんにコンセントの交換のみ、依頼したのです。

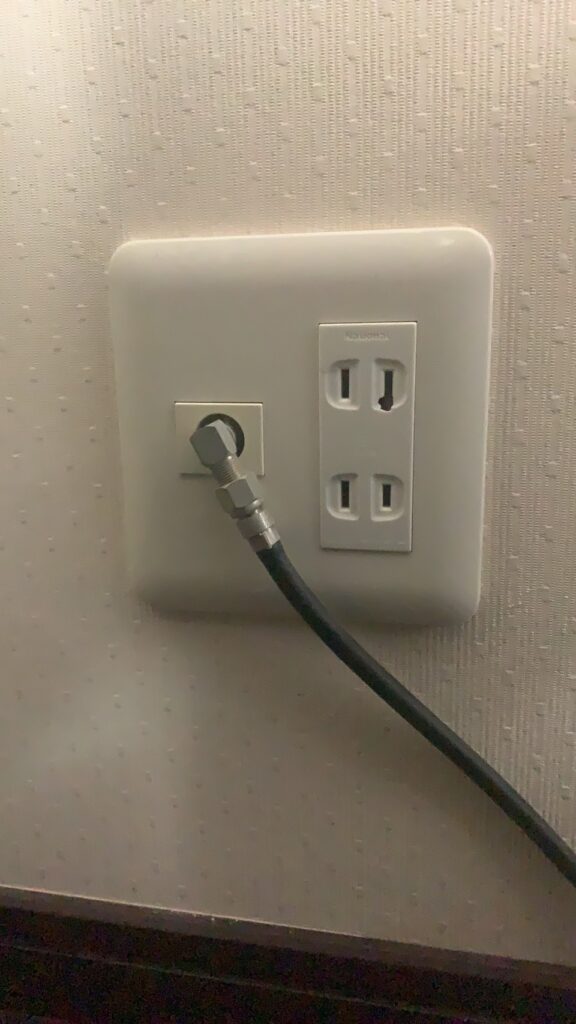

これがそのコンセントです↓

少し欠けているだけですが、漏電の危険性があるので交換します。

・2口コンセントの交換見積り:約8,000円

う~ん、高い!でもプロに依頼しているから仕方ないと、そこは納得していたのですが、その交換作業に驚愕したのです。

・なんと作業時間:5分!

いや、もちろん新品に交換してくれているので、電気屋さんには何の文句もありません。ただその作業を見て率直に思ってしまったのです。「これ、俺でも出来るんじゃね?」って。これが僕の第二種電気工事士を受験するきっかけとなった出来事でした。

では、次は『第二種電気工事士』の資格について簡単に解説していきます。

第二種電気工事士とは

第二種電気工事士は経済産業省が定める国家資格で、年齢や学歴、実務経験などに関係なく誰でも受験することが出来き、合格することで小さな施設の電気工事に携わることが出来る様になります。例えば↓

- 戸建ての一般住宅

- 小規模オフィス

- 小規模な工場

- 小規模商店

- 家庭用の太陽光発電設備 など

取得すれば就職に有利になるのはもちろん、資格手当なども期待できます。詳しくは電気技術者センターのサイトhttps://www.shiken.or.jp/や電気工事士関連のサイト等でお調べ下さい。僕がここで一番伝えたいことは、戸建て大家さんにとってこの資格がDIYの役に立つと言うことです。

ではここからは、国家試験に一発合格した僕が『第二種電気工事士に興味はあるけど、勉強は苦手!』という方向けに、試験の攻略法と裏ワザをご紹介します。参考程度に留めておいて下さい。

第二種電気工事士試験 攻略法 3選

受験モチベーションを上げる

とにかく受験モチベーションを上げることが、合格へ近づく第一歩です。そこで戸建て大家が第二種電気工事士になった時のメリットを知って頂く事で、受験意欲を高めてもらいましょう。

戸建て大家が第二種電気工事士を取得するメリット 3選

電気設備に詳しくなる

電気の知識が身に付くことで、電気設備の故障に対して適切に対応することが出来る様になります。

DIYの幅が広がる

DIY好きにとって、今までしてはいけなかった電気工事DIYが合法的に出来る様になります。

修繕コストを削減できる

業者に依頼すると高額になる電気工事を大家自身で行うことで、修繕コストを大幅に削減することが出来ます。

ではダメ押しでさらに受験意欲を高めてもらう為、合格率を知って頂きましょう。

第二種電気工事士の合格率

期や年度によって異なりますが、第二種電気工事士の合格率は概ね60%程度となっており、毎回2人に1人以上が合格しています。決して難しい試験という訳ではありませんので、まずは気軽にチャレンジしてみる所から始めてみませんか。

学科試験の傾向と対策を知る

試験には『学科試験』と『技能試験』があり、まずは学科試験を突破しなければいけません。勉強苦手だなぁーと思われた方、安心して下さい!このページは『勉強嫌い』向けを謳っていますので、そんな方でも、すぃ~っと自然に勉強に取り組むことが出来るオススメの教材をご紹介します↓

この2冊はとにかく絵が多く、図鑑やマンガを読む感覚で電気の世界に触れることが出来ます。まずは勉強の概念は捨てて『戸建てのコンセントに電気機器を繋ぐと、なぜ使えるようになるのか』を調べて見て下さい。電柱から部屋のコンセントまで続いているケーブルや電気設備の構造と機能を知ることが出来ます。

電気に対して興味が湧いてきたところで、2冊とも一通り目を通しましょう。その際、後述しますが計算問題は除いてもらって大丈夫です。

なんとなく電気の基礎知識が身に付いたらそれで十分です。学科試験には少しクセがあって、過去問と全く同じ問題が何度も出題されていますので、後は過去問を9割正解出来るまで繰り返せば、限りなく学科試験突破に近づきます↓

学科試験で使える裏ワザ

実際の学科試験では5~10問程度計算問題が出題されますが、苦手なら適当に回答しても大丈夫です。合格ラインは全50問中30問(6割)なので、例えば10問捨てたとしても、残りの40問中30問(7割5分)取ることが出来ればよく、過去問で9割取れていればまず大丈夫です。

あと運任せになりますが4択なので、捨てた計算問題も8問あれば2問ぐらいは正解するかもしれません。

ひたすら技能試験の練習をする

学科試験を突破したら次は技能試験です。しかし技能試験にクセや裏ワザはありません。とにかく技術を身に付けるしかないのです。ですが安心して下さい。技能試験の練習で使える裏ワザがありますので、それをご紹介します。

まずは、実際に配線作業を行いますので練習用のキットを用意して下さい↓

技能試験は公表されている13課題の中から、試験直前に1課題ランダムで出題されます。僕は13課題を1回ずつ練習できるキットを購入しましたが、金銭的に余裕があれば2回練習できるキットを購入する方がベストでしょう。

練習用キットと合わせて、配線作業で使う工具も準備します。特殊な工具も含まれていますので、ホーザンさんが出している工具セットを購入しておけば問題ありません↓

技能試験で使える便利アイテム

上記の練習キットと工具セットがあれば、技能試験を受験することは出来ますが、技能試験でも活躍させることができ、DIYの現場でも活用できる便利アイテムをご紹介します↓

これはケーブルの外装被覆(導線を覆っているゴム)を一瞬で剥ぎ取ることが出来る工具です。もちろん工具セットの中にあるVVFストリッパーを使用してもいいのですが、こちら使う方が技能試験でかなり時間短縮出来ますので、予算に余裕がある方は一緒に用意しておいても良いと思います。

技能試験の練習で使える裏ワザ

それでは、技能試験の準備が出来たところで、実際に練習をしていきましょう!…って、肝心の教材が無いやん!と思われたそこのあなた。

教材はいりません!

技能試験は動作を伴いますので、動画で学ぶことがもっとも効率が良い勉強法です。皆さんご存じYouTubeでいろいろな講師陣が13課題の実演やポイントを無料で教えてくれていますので、ありがたく活用させてもらいましょう。

この3つの攻略法を使って、僕は試験に一発で合格することが出来ました。大袈裟に書いてきましたが、全く大したことは言っていませんので、多くの電気工事士さんたちがブログで発信されている正攻法での勉強方法も併せて読んで下さい。

では次に、第二種電気工事士に合格した僕が実践している電気工事の内容をご紹介します。

DIYで実践している電気工事 3選

第二種電気工事士を取得すると、一応戸建て一般住宅の電気工事を行うことが出来るとされていますが、電気工事の現場で修行されている方は除いて、現実的には技能試験をクリアした程度では、複雑な電気工事は難しいと思います。

そこで僕は、技能試験で何度も練習した↓

- コンセント交換

- 天井引掛けシーリング交換

それに説明書を読めば簡単に行うことが出来る↓

- インターフォンの交換

この3つに絞ってDIYしています。

第二種電気工事士を取得した人であれば簡単すぎる内容ですので、このページでは作業の解説は省略します。

たとえ簡単な電気工事でも、業者へ依頼した場合と比べてかなりのコストパフォーマンスとなっていますので、その点についてご紹介します。

コンセント取り換えの比較

- 業者に依頼した場合の見積り目安:約8,000円

- DIYした場合の部品代:約300円

引掛けシーリング取り換えの比較

- 業者に依頼した場合の見積り目安:約8,000円

- DIYした場合の部品代:約400円

カメラ付きドアフォン取り換えの比較

電源直結式のインターフォンは電気工事士でなければ施工出来ません。この作業は技能試験では行いませんが、説明書等を読めば簡単に接続することが出来ます。

- 業者に依頼した場合の見積り目安:約50,000円

- DIYした場合のカメラ付きドアフォン本体代:約15,000円

ただし、僕はインターフォン取り換えで一度失敗していますので、そちらも併せてご紹介します。

インターフォンをDIYで取り付ける際の注意点

玄関側に取り付ける子機には本来防水機能が備わっていますが、豪雨や防風の場合には水が入り込んでしまう危険性があります。DIYで取り付ける際は、下部の排水機能を損なわない様にして上部と左右をコーキングで防水処置する必要があります。僕はこの防水処置を施さなかった為に、豪雨の時に故障させてしまった経験がありますので注意して下さい。

まとめ

今回『第二種電気工事士』を取得するメリットをお伝えしてきましたが、恥ずかしながら僕が資格を取得したのは、大家になってかなり経ってからになります。電気の事なんて自分には無縁だと思い込み、難しそうなイメージから受験するまでに時間が掛かってしまいました。大家になってからも知識と技術を活用できるタイミングはいくらでもあったのに。今思えばもっと早く取得しておくべきだったと反省しています。戸建て大家さんに興味がある方は、出来れば大家業を始める前に第二種電気工事士を取得しておくことをオススメします。

また今回ご紹介いたしました試験の攻略法は、ただ電気工事士に興味を持って頂くことを促しているにすぎませんので、大家さんやDIYに興味がある方にとって、この記事がほんの少しでも電気工事士の勉強を始めるきっかけになれば幸いです。

コメント